ऐसी शानदार चीज़ें ख़ुदा के यहाँ कहाँ!

नई दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक मेले (1961) में अमेरिका की ओर से एक हवाई मोटर का प्रदर्शन किया गया था। इसकी विशेषता यह थी कि वह ज़मीन पर दौड़ भी सकती थी और हवा में साठ मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ भी सकती थी।

जब एक युवा साधु, प्रदर्शनी के विभिन्न अद्भुत और रंगीन नज़ारों को देखते हुए अमेरिकी पवेलियन के पास पहुँचा और उसने इस जादुई गाड़ी को उड़ते और दौड़ते हुए देखा, तो उसके मन में एक नया सवाल पैदा हो गया—“क्या मैं त्याग और बलिदान की ज़िंदगी छोड़कर भौतिक विकास की दुनिया में अपने जज़्बात के लिए सुकून तलाश करूँ?”

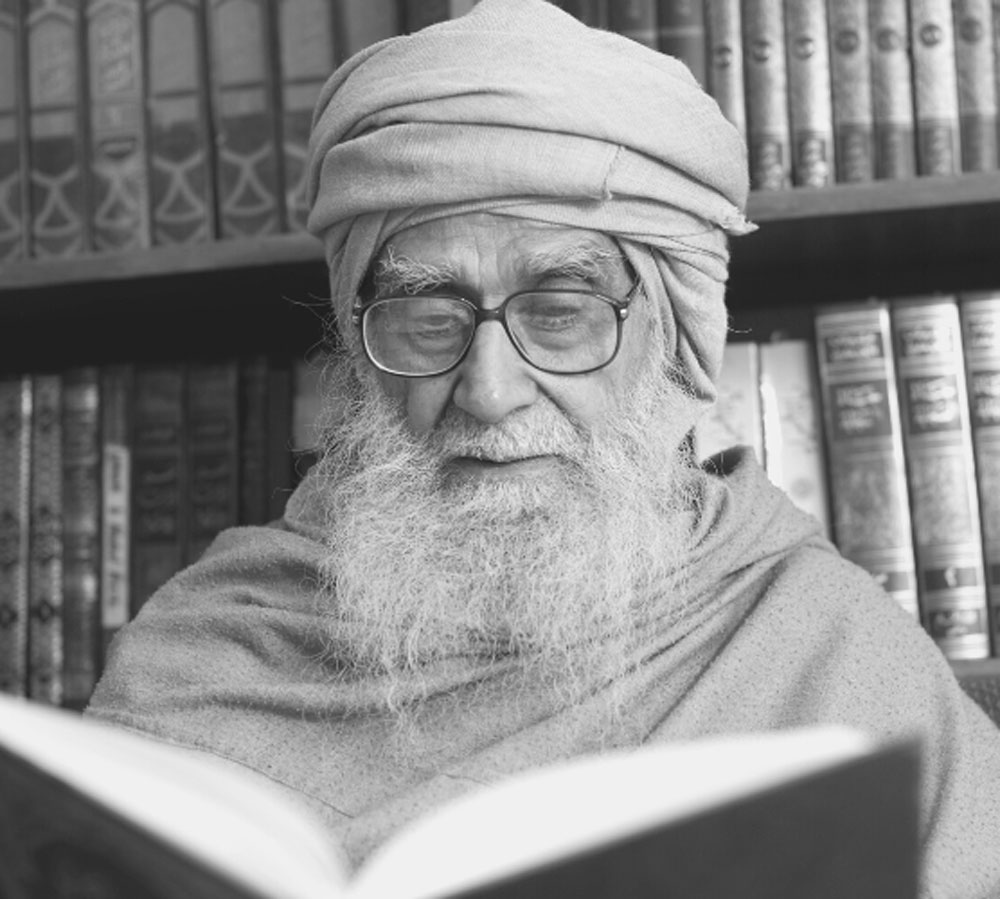

गेरुए कपड़ों में लिपटा हुआ और लंबे बिखरे बालों वाला यह भारतीय युवक बीस मिनट तक इस अमेरिकी मोटर को देखता रहा, जिसे प्रदर्शनी के ज़िम्मेदारों ने “भविष्य की कार” का नाम दिया था।

जब उससे इस बारे में राय पूछी गई, तो उसने गहरे असर के साथ जवाब दिया:

“इसने मुझे इस सोच में डाल दिया है कि दोनों दुनियाओं में से वह कौन-सी दुनिया है, जिसे मैं अपने लिए बेहतर समझूँ।” (हिन्दुस्तान टाइम्स, 20 नवम्बर 1961)

इसी तरह की एक और घटना पढ़िए:

जुलाई-अगस्त 1975 में बिहार में एक भयानक बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में बहुत-से परिवार बेघर हो गए और उन्हें मजबूर होकर किसी दूसरी जगह अपने लिए पनाहगाह तलाश करनी पड़ी।

इन्हीं पीड़ितों में से एक ग़रीब मुस्लिम परिवार दिल्ली पहुँचा। घर का मर्द तूफ़ान में ख़त्म हो चुका था। बारह साल का यतीम लड़का शरीफ़ और उसकी दुबली और बीमार माँ, जिन्हें दिल्ली लाने वाली ये उम्मीद थी कि उसका दामाद यहाँ रिक्शा चलाकर अपना रोज़गार कर रहा है।

ज़ाहिर है कि रिक्शा चलाने वाला एक आदमी दो परिवारों का गुज़ारा कैसे कर सकता था। शरीफ़ को रोज़गार तलाशना पड़ा। शुरू में कुछ दिन वह एक मामूली होटल में बर्तन धोने का काम करता रहा। इसके बाद एक संपन्न मुस्लिम परिवार में उसे घरेलू कामों के लिए पचास रुपये माहवार पर जगह मिल गई।

शरीफ़ एक अत्यंत ग़रीब परिवार का लड़का था। इस दुनिया में आँख खोलने के बाद उसे जो बिस्तर मिला वह ज़मीन पर बिछा हुआ एक टाट था। अब तक की ज़िंदगी उसने इस तरह गुज़ारी कि न तो कभी उसके पैरों में जूता पड़ा और न ही उसके शरीर पर कभी पूरा कपड़ा आया। सर्दियों की रातों का मतलब उसके लिए बस इतना था कि लकड़ी के टुकड़े और सूखी पत्तियाँ जमा करके कुछ देर आग और धुएँ के सहारे गुज़ारा किया जाए, और फिर एक फटा हुआ टाट नीचे बिछा लिया जाए और दूसरा फटा हुआ टाट ऊपर ओढ़ लिया जाए।

दिसंबर की एक सुबह की बात है, जब शरीफ़ मकान मालकिन का बिस्तर समेट रहा था। अचानक एक ख़याल उसके ज़हन में रेंगा। मसहरी पर बिछा हुआ मोटा और मुलायम गद्दा, उसके ऊपर सुंदर चादर और मखमली कपड़े से बना हुआ शानदार लिहाफ़ — इन चीज़ों ने उसे थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर दिया।

“आपा,” वह मालकिन की बेटी से बोला, “क्या अल्लाह मियाँ के यहाँ ऐसा बिस्तर होगा?”

वह अपने इस सवाल में इतना खो गया था कि उसे यह भी ध्यान न रहा कि लड़की यह कहते हुए जा चुकी थी — “बेवक़ूफ़, वहाँ तो इससे भी अच्छे बिस्तर होंगे!”

अगर गहराई से देखा जाए, तो आज के दौर में लगभग हर इंसान इसी मानसिकता में डूबा हुआ नज़र आता है — छोटे हों या बड़े, अमीर हों या ग़रीब, पढ़े-लिखे हों या अनपढ़ — सभी लोग दुनिया की चमक-दमक पर टूटे पड़ते हैं।

लज़्ज़त, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, रुतबा, इख़्तियार — यानी दुनिया की चीज़ों में से अगर किसी एक का छोटा-सा हिस्सा भी किसी के सामने आ जाए, तो वह उसकी ओर ऐसे दौड़ता है...

मानो बिना बोले वो ये कह रहा हो कि — “अल्लाह के यहाँ भला ऐसी शानदार चीज़ें कहाँ मिलेंगी! तो फिर क्यों न इस दुनिया में जो कुछ भी हासिल हो सकता है, उसे ही हासिल कर लिया जाए।”

सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि इस मामले में धार्मिक लोगों का हाल भी वही है जो अन्य दुनियादारों का है। आज के दौर में जो दुनियावी संभावनाएँ उनके लिए खुली हैं, उनकी तरफ़ दौड़ने में वे भी दूसरों से एक क़दम भी पीछे नहीं हैं।

पदों और ओहदों की धूम, सदर और नाज़िम के सम्मान, जलसों और जुलूसों की दिखावट, अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंसों के लिए हवाई सफ़र, भाषण और स्वागत के तमाशे, अख़बारों की सुर्खियों में छपने की चाह और इसी तरह की दूसरी चीज़ों का शौक़ — उन्हें भी उतना ही है जितना किसी आम दुनियादार को हो सकता है।

ऐसा मालूम होता है कि जो व्यक्ति आख़िरत (परलोक) पर भाषण दे रहा है, उसे खुद आख़िरत पर विश्वास नहीं है — और अगर है, तो बहुत कम।